スタッフBLOG

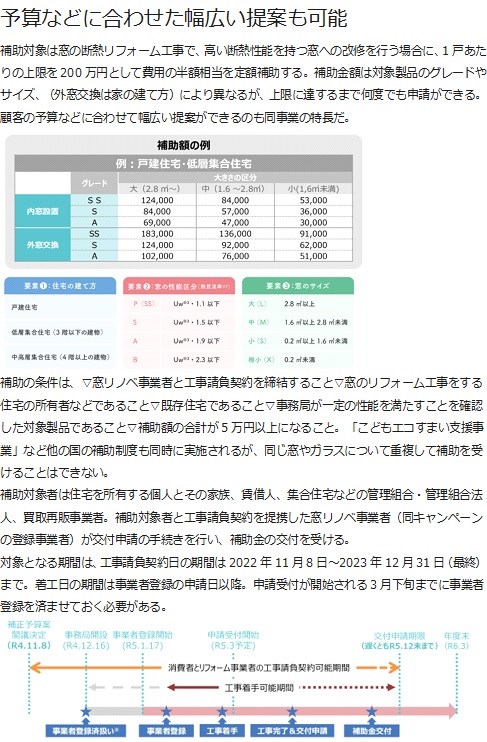

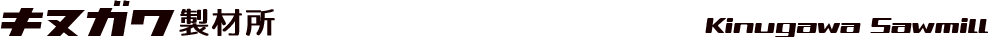

「先進的窓リノベ事業」

2023年 07月 11日 (火) 09:56

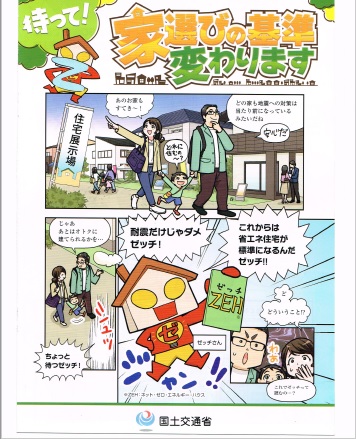

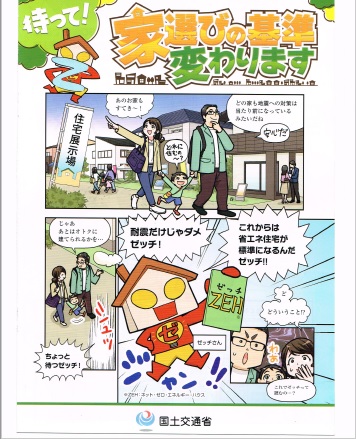

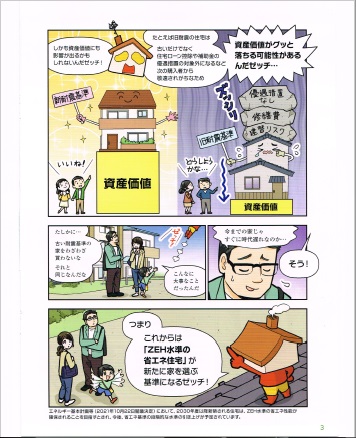

家選びの基準変わります

2023年 05月 15日 (月) 14:10

家選びの基準変わります

耐震だけじゃダメ!

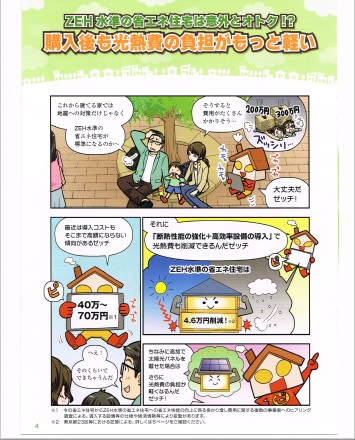

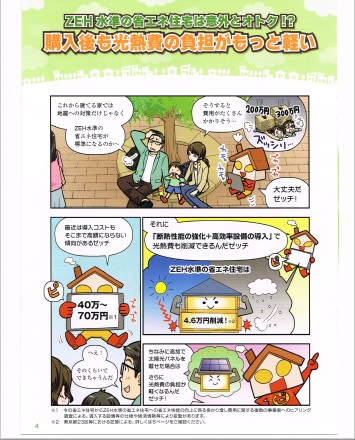

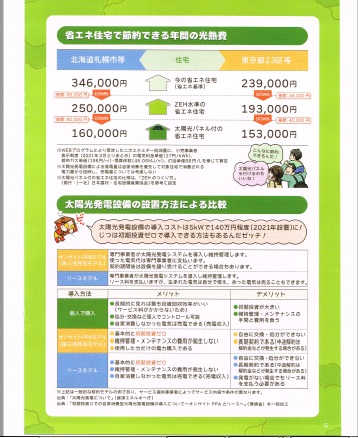

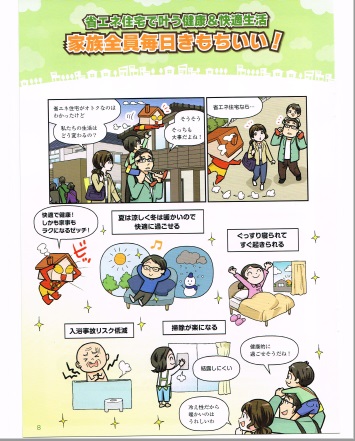

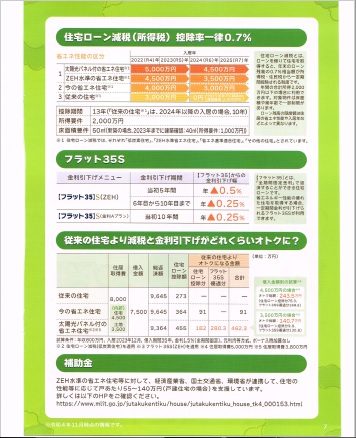

これからは、省エネ住宅が標準になる「ZEH」

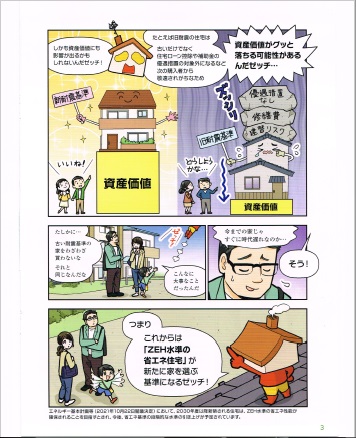

2025年には今の省エネ住宅が最低ラインになって

さらに、2030年にはその最低基準がZET水準の省エネ住宅になる

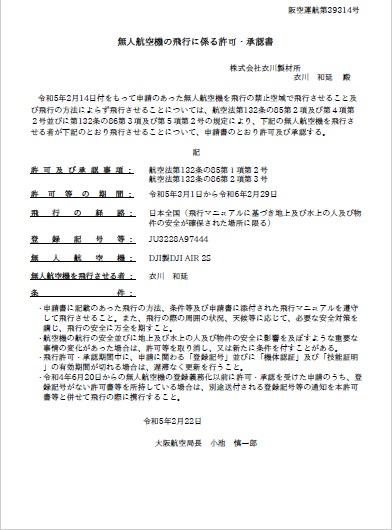

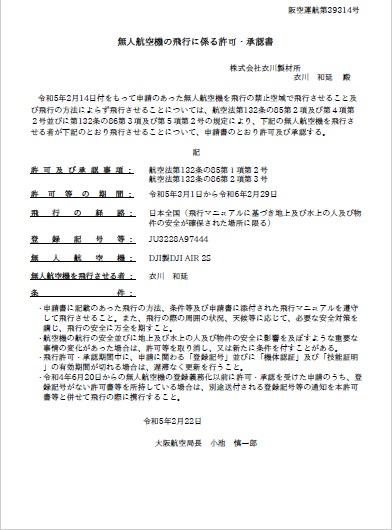

無人航空機飛行許可・承認書

2023年 03月 14日 (火) 10:06

2023年 07月 11日 (火) 09:56

2023年 05月 15日 (月) 14:10

家選びの基準変わります

耐震だけじゃダメ!

これからは、省エネ住宅が標準になる「ZEH」

2025年には今の省エネ住宅が最低ラインになって

さらに、2030年にはその最低基準がZET水準の省エネ住宅になる

2023年 03月 14日 (火) 10:06