スタッフBLOG

土地探しのコツ

2022年 06月 01日 (水) 14:28

地盤調査と基礎

任せっきりで大丈夫?

地盤調査が終わると、たいていのお客様が試験結果の発表を待つ受験生のように、ドキドキしながら連絡を待つことになります。なぜドキドキするかといえば、地盤調査の結果によって地盤改良工事が「いる」「いらない」と大きな分岐点となるからです。さらにその結果如何によって、地盤改良工事の費用が想定していた予算を上回り何百万となってしまうこともあります。資金計画を大きく狂わせてしまう可能性を秘めている工事が地盤改良工事なのです。

そもそも、地盤改良工事は義務なのでしょうか。

実は、『法律上の義務はありません』。建築基準法では、地盤調査は義務づけられていますが、地盤改良は必ずしも行わなくてはいけないと規定されている訳ではありません。土地の固さで、必要で無い場合もあるわけですから、必ず必要とはなっていません。

ただし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、地盤調査の結果から、必要とされる対策を講じることが求められ結果、間接的に地盤改良が必要な土地の場合、地盤改良が必須となっています。

地盤改良が必要になる基準は?

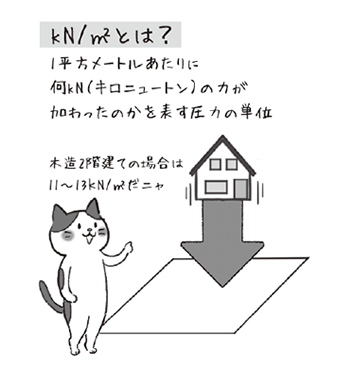

一般的な木造2階建て住宅の場合、荷重は11~13kN/㎡で土地の固さ(支持力)が建物の荷重以上あれば沈下しないことにはなります。ところが地盤の強度は一定ではなく、地層ごとの評価、地下水位の有無、造成と元地盤の関係など総合的に判断され判定が行われます。

また、建物の基礎の構造は、「地盤の長期許容応力度が1㎡」につき、

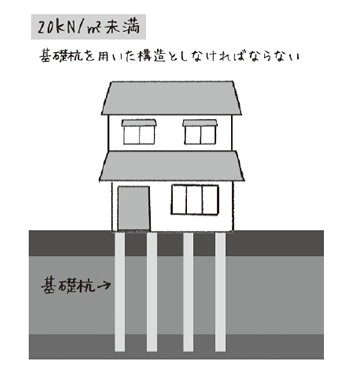

①20kN/㎡未満…基礎杭を用いた構造としなければならない

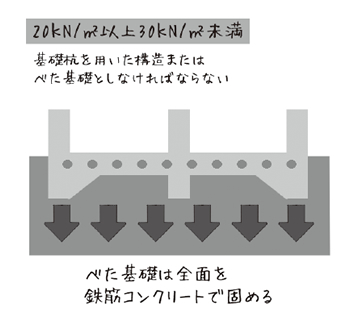

②20kN/㎡以上30kN/㎡未満…基礎杭を用いた構造またはべた基礎としなければならない

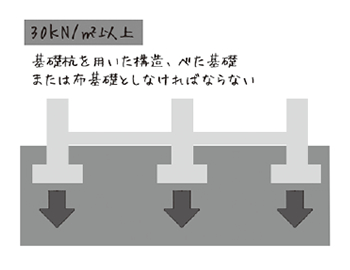

③30kN/㎡以上…基礎杭を用いた構造、べた基礎または布基礎としなければならないと規定されています。(平成12年5月23日建設省告示第1347号 参照)

【基礎杭】

基礎の底面からを堅い地盤まで届くコンクリートの杭を打ちます。

【べた基礎】

家を建てる地面全体に、鉄筋コンクリートを流し込み、コンクリートと鉄筋で、建物の沈下を防ぎます。建物の床下がすべてコンクリートで覆われるので、湿気やシロアリに強い基礎です。ただし、強度が増す分だけ、基礎工事の費用が高くなります。

※立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、 基礎の底盤の厚さは12cm以上。

【布基礎】

逆T字状鉄筋コンクリート入りの基礎を柱や壁の下に奥深く(地面から深さには24cm以上)打つ工法で、柱と柱の間は、床下に土が見える部分があります。コストは、ベタ基礎より安く抑えられますが、湿気やシロアリについては対策が必要です。

※底盤の幅は、地盤の強度と建物の種類によって変わります。 それでは、地盤調査の結果で地盤改良が必要になった場合、どのような工事が行なわれるのでしょか。工事の種類と各々のメリット・デメリットや費用の目安。工事発注時の注意点を次回、解説します。

家さがしのコツ(接道)

2022年 05月 25日 (水) 15:23

イエマガ

通路部分で接道する危うさ

誰しも希望地で少しでも安く土地を手に入れたいもの。そんな時に目にする物件が「旗竿地」という形状の土地。

名前の通り旗竿のような形状をしており、旗の部分が広く竿状に伸びた通路部分で接道するタイプの土地です。

市価の1~2割程度安く買うことができ、条件さえ合えば、同じ総体予算で建築やエクステリアに予算を使ってより魅力的な住宅が建てられるポテンシャルを持った土地、それが「旗竿地」です。

そんなポテンシャルを持った土地ですが、その形状ゆえの注意点も存在します。事前に注意ポイントを知って、魅力的な旗竿地を見つけましょう。

良い竿が良い土地の決め手

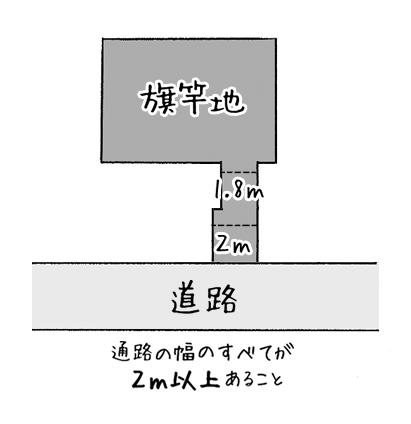

良い竿選びの第1条件は、もちろん道路と2m以上接すること。まずこれが最低限クリアしてなければ建築もできません。

道路に2m接していれば、あとは心配ないかと言えばそうでもないのです。通路部分には条件があり、一定の条件を満たさないと建築することができません。

接道が2mの次に大切なのは、通路部分の幅員が2m未満の場所がないことです。通路部分の一部でも2m未満の場所があると建築不可となりますので通路の形状にも注意しましょう。

通路部分の取り扱いは各都道府県で条例として定められており、内容も都道府県によって違いがあります。

例えば、東京都では通路部分(竿の部分)の長さが20m超になると、道路に接する間口の幅員が3m以上必要となります。

また、この規定は建物の規模や構造により決められており、同じ20m超でも延床面積200㎡超の建物を建てようとする場合、必要となる幅員は4mとなります。ところが、別の自治体では通路部分が20mを超えていても、通路部分の幅員が2mで建築可能な場合もあります。このように、各自治体で規定が決められているので、事前に所管する行政機関の建築課などで確認しておきましょう。

旗竿地のトラップ

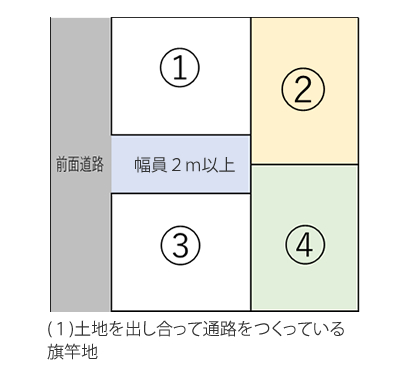

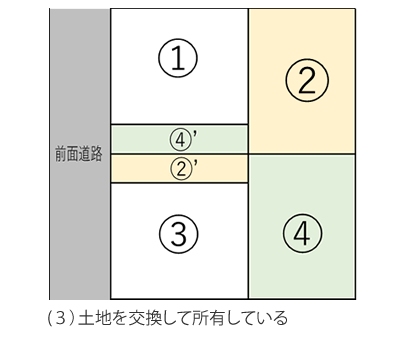

住宅街の中のミニ開発した宅地には旗竿地が多く、通路部分の幅員が2mでは車の出入りも不便なため、お互いに土地を出し合って図(1)にあるような形状で販売している土地があります。

この場合に注意するべきポイントは2つ。

まず、ひとつ目は通路部分の権利形態。

一般的な旗竿地の場合は、図(2)の様に自分の敷地の延長として接道しており敷地と通路部分で一体の敷地となります。

この場合は、①と②のそれぞれの敷地単独で建築計画を進めることができます。その結果、協定書などが無い限り個々に権利があり将来的に塀などで分断される可能性もあります。

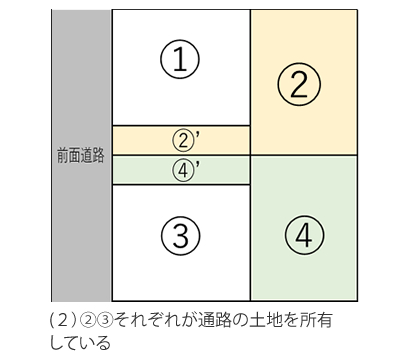

次にみられる形態としては相互持合型の通路。

この場合、通路部分を隣地と交換して所有する(図3)形態となっており建築計画をする際には、お互いに相手の同意が必要となります。

これにより通路部分一方的に使うことができず、常に一体の通路として使えるようにしています。

通路部分が、分筆されていない共有型もあります(図4)。

このようなケースだと、常に一体の通路として使うことが、建築の際には共有者の承諾が必要となります。

2つめの注意点は、複数で使用する際の取り決めについてです。

どの形態にしても、通路部分の使用規則や負担などの協定をしっかり決めておく必要があります。

協定書や覚書などの書面がないと、清掃・補修・費用負担などで後にトラブルが発生しやすいので注意しましょう。

水路には危険がいっぱい

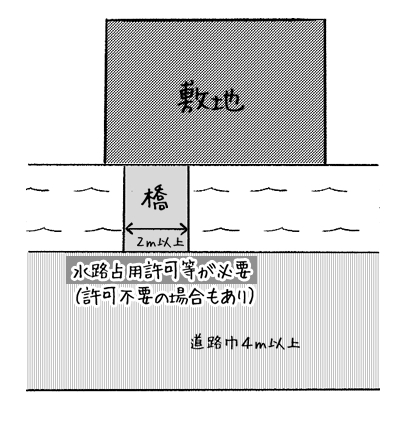

建築をするには接道義務で道路に2m以上接する必要がありますが、道路と敷地の間に水路があった場合はどうなるのでしょうか。

敷地と道路の間に水路がある場合、そのままでは接道義務を果たしていませんので、家の建築は不可となります。

しかし、水路が敷地との間に存在するケースがすべて不可となるかと言えばそうではありません。自治体ごとに基準が違いますが、一定の基準を決めて建築が認められています。

例えば、水路の管理者から「水路占有許可」を得て基準に沿った構造で幅2m以上の橋を架けることで建築が認められるケースが多くあります。

このように水路をまたいだ敷地で建築するには、余分な手続きや橋の工事費用、使用料、転落防止用の手すりの設置などが発生するケースがありますので安いからと言って安易に飛びつくのは厳禁です。

また、目で見てわかる水路とは別に「暗渠(あんきょ)」と言われる地下に埋設されていたり、蓋をかけられていたりして見た目ではわからない水路もあります。

このような場合は、管轄する法務局で公図を取得し敷地と道路の間に何もないか確認する必要があります。※登記情報提供サービスを使うとオンラインで取得することも可能です。

地図だけに存在する赤や青い道

道路との接道を邪魔する存在として水路について書いてきましたが、実際に活用されている水路とは別に公図(旧絵地図)上だけに存在する赤道・青道と呼ばれる土地があります。

現在の公図では地番のない土地で今の公図の前、絵地図の時に赤や青で色分けされていた土地です。

公図上に地番のない土地が存在します。

公図を調べて道路との間に地番のない土地があった場合はどうすれば良いのでしょう。

地番の無いこのような土地は「法定外公共物」と言い、そのままでは接道がされない状態になりますので所轄官庁からの払い下げの手続きを行う必要があります。

もちろん払い下げには土地代・登記費用・測量費などの費用が余分にかかることになりますので土地の購入前に十分確認しておきましょう。

住宅を建てるうえで、守るべき『接道義務』。今まであまり意識してこなかった人も多いと思いますが、接道義務の基本である「道路」の基本を知り、「接道」のポイントを押さえることができれば、宅地購入で大きな失敗を招くことはなくなるでしょう。

土地探しのコツ

2022年 04月 27日 (水) 16:34

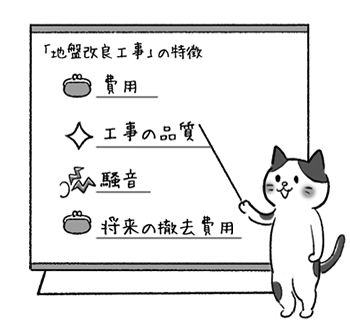

3つの代表的な地盤改良工事

1)表層改良工事

比較的浅い(1~2m)部分に建物を支持する層がある場合に採用されることが多い工事。現場の土と土地を固める固化材を重機を使ってかき混ぜて表層の軟弱な層を改良します。工事費用も比較的に安価で施工することができます。

●費用目安:50万円程度。費用が安価で施工が簡単。

●長所:小型の重機での施工が可能

●短所:傾斜地には不向き。施工者の技術によって品質にばらつきが発生する。

2)柱状改良工事

深さ10m程度までに支持層がある場合などに選択されるケースが多い工法。一般的に普及しており、コンクリートと土を混ぜ柱状に改良体をつくり、建物を支持します。腐植土や地下水位がある場合は注意が必要な工法です。

●費用目安:80万円程度。最も一般的に施工される地盤改良方法。

●長所:比較的小型な重機での施工も可能。固い地盤での直接支持だけでなく摩擦力による支持も期待で

きる。

●短所:現場の土質によっては改良体の品質にばらつきが発生する。将来土地の売却・返還時に改良体の

撤去費用が発生する。

3)小口径鋼管杭工事

支持層が深い場合に選択されるケースの多い工法です。鋼管を用いることで安定した品質の強度を確保することができるのが特徴です。低騒音・低振動タイプでない場合、振動や騒音などの苦情が発生することもあります。

●費用目安:100万円程度

●長所:支持層が10m以上の深い地盤でも対応が可能。品質が安定しており重量のある建物にも対応する。

●短所:鋼管の貫入時に騒音や振動が発生しやすく、近隣の状況によっては採用できないケースもある。工法によっては大型の重機が必要になり敷地によっては工事ができない場合もある。

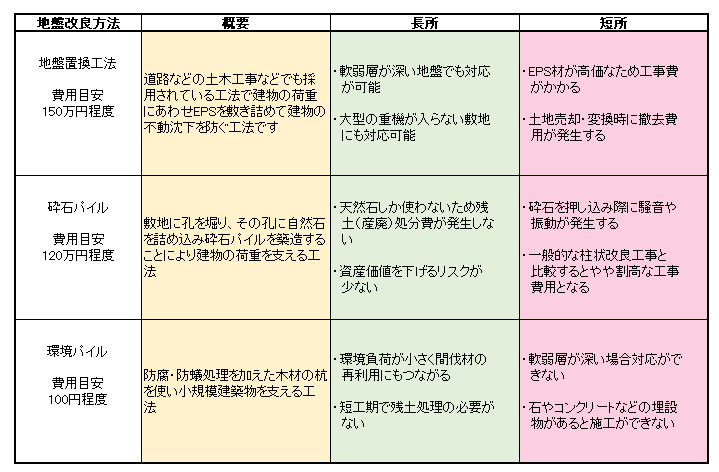

このほかにも、さまざまな方法の地盤改良工事があります。最後にまとめましたのでメリット・デメリットを知って予め希望する工法がある場合は、地盤調査前に建築会社に相談して進めるようにしましょう。

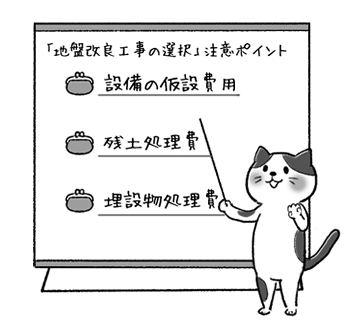

地盤改良工事の選択で注意すべきポイント

□直接工事以外の費用も確認

地盤改良工事によっては、水が必要な場合もあり地盤改良工事前に仮設水道を準備しておく必要があります。直前になってご近所から借りるなんてならないように注意しましょう。

□残土処理費の有無

地盤改良工事の種類によっては、残土が発生します。改良工事に伴い発生した残土はコンクリートなどの固化材が含まれており産業廃棄物扱いになるため思わぬ出費が発生することがあります。

□中に残る埋設物

家を建てて未来永劫住み続けるのは理想ですが、将来的に土地の売却や定期借地契約で更地にして返すなど土地を手放す時に土中に埋設した杭などがトラブルの原因になることもあります。埋設した杭などの撤去も異様予め検討しておきましょう。

地盤改良工事は、建築会社から出されたものを鵜吞みにせず、各工法のメリット・デメリットをしっかり知った上で自分たちにあった工法をチョイスしていきましょう。

そのほかの工事方法